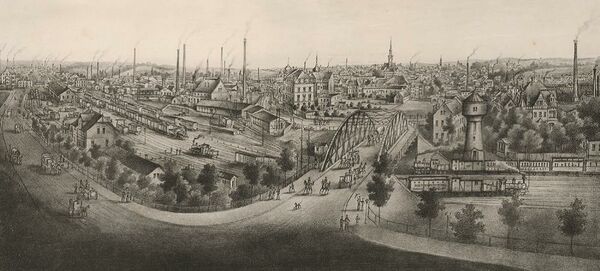

Im 19. Jahrhundert wuchs das Interesse für Landesgeschichte. Die einsetzende Industrialisierung ging mit großen Verlusten historischer Bausubstanz einher. Vielerorts gründeten sich Altertums- und Vaterlandsvereine mit dem Ziel der Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes vergangener Generationen.

Seit 1895 gab es Bemühungen um ein Radeberger Heimatmuseum. 1898 wurde die Radeberger Ortsgruppe des „Vereins für sächsische Volkskunde“ gegründet, welche unter Leitung von Oberlehrer Lübeck eine erste heimatgeschichtliche Sammlung anlegte.

Im Zweiten Weltkrieg kam es zu deutlichen Verlusten von Sammlungsgut.