Erkunden Sie mit unserem Zeitstrahl die Geschichte von Schloss Klippenstein

SchlossChronik

- 13. Jahrhundert bis 1500 – Die mittelalterliche Burg

- 16. Jahrhundert – Von der Burg zum Jagdschloss

- 1600 bis 1772 – Das kurfürstliche Jagdschloss Klippenstein

- 1772 bis 1856 – Schloss Klippenstein als Verwaltungssitz

- 1856 bis 1945 – Schloss Klippenstein als Amtsgericht

- 1945 bis 1989 – Schloss Klippenstein wird sozialistisch

- Seit 1990 – Schloss Klippenstein im Aufbruch

13. Jahrhundert bis 1500 – Die mittelalterliche Burg

Die seit dem 13. Jahrhundert (Jh.) auf einer Felsklippe über der Röder errichtete und gewachsene mittelalterliche Burganlage bestand zunächst aus einem herrschaftlichen Wohnturm, einem Bergfried und einer zwei Meter starken Wehrmauer mit einem Portal auf der Nordseite.

Gesindeunterkünfte und Wirtschaftsgebäude wie Küchen und Stallungen waren anfangs hölzerne Einbauten, die im 14. und 15. Jh. durch massive Gebäude ersetzt worden.

Abseits der Wohngebäude entstanden an der Ostecke ein feuerfestes Küchenhaus, ein quadratisches Gebäude an der Nordmauer, welches vermutlich als Verwalterhaus diente, sowie ein zweigeschossiges Saalgebäude an der Südwand.

Schon im 15. Jh. genügte diese Anlage nicht mehr den Ansprüchen der Burgherren und wurde zeitgemäßen Wohnstandards entsprechend umgebaut. Der Nordflügel erhielt zwei weitere Geschosse.

1200

Besiedlung des Landes östlich der Elbe

Die Ursprünge von Schloss Klippenstein liegen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, einer Epoche der Erschließung des Landes durch fränkische und thüringische Bauern

1206

Erste Erwähnung Dresdens

1219

Erste angenommene urkundliche Erwähnung Radebergs

Der Legende nach wird Werner von Radeberg, ein Meißner Domherr, als Zeuge einer Kirchweihe durch Bischof Bruno II. in Schweta nahe Mügeln genannt. (Nach Schultes "Directorium Diplomaticum II", Nr. 193, 1823, nicht belegbar, es ist keine Urkunde überliefert)

1220

Niederschrift des Sachsenspiegel

Die Niederschrift enthält das Landrecht und das Lehnrecht.

1233

Siegel des Ritters Thimo von Radeberg, Lehnsmann des Burggrafen von Meißen

1289

Erste urkundliche Erwähnung der Radeberger Burg

Friedrich der Kleine will seine Besitzungen, darunter "Castrum Radberch infeudatum", mit dem böhmischen König Wenzel II. tauschen.

Die auf einem Kegel aus Lausitzer Granit (Zweiglimmer-Granodiorit) errichtete Hauptburg besteht aus einem steinernen Wohnturm mit fünf Stockwerken, dem 70 Ellen (ca. 40 m) hohen Bergfried und zwei weiteren Gebäuden. Eine zwei Meter starke Mauer umschließt den dreieckigen Burghof. Eine zweite Mauer umfasst die Burg und den Zwinger.

Zum Schutz des Zugangs besitzt die Burg den "Eulen- oder Hungerturm", der bis 1810 als Gefängnis genutzt wird und dessen Reste heute öffentlich zugänglich sind. Der angestaute Schlossteich und die Röder schützen die Burg zusätzlich.

1335

Friczolt, Ritter von Polenz, ist Vogt des Radeberger Schlosses

1338

Die ersten Groschen werden in der Mark Meißen geprägt.

1349/50

Erwähnung im Lehnbuch von Markgraf Friedrich dem Älteren

Im Lehnbuch werden im Districtus Radeberg vier Vorwerke erwähnt.

1391

Radeberg erhält strategische Bedeutung

Die Pulsnitz ist für mehr als 250 Jahre die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen.

1412

Radeberg erhält das Stadtrecht.

1414

Die älteste Rechnung des Amtes Radeberg

Der Vogt zu Radeberg, Hans Flachs, legt in Dresden Rechnung über die Einkünfte von Schloss und Vorwerk Radeberg ab.

1441

Hans von Cannenberg, Vogt zu Radeberg, legt Rechenschaft über sein Amt ab.

1455

Prinzenraub zu Altenburg

1459

Der Vertrag zu Eger legt die sächsisch-böhmische Grenze fest.

1463

Schutz vor der Pest

Kurfürst Friedrich der Sanftmütige sucht im Radeberger Schloss Schutz vor der Pest.

1470

Silberfunde im Erzgebirge (Grosses Berggeschrey)

1485

Leipziger Teilung, Begründung der Albertinischen und Ernestinischen Linie der Wettiner

16. Jahrhundert – Von der Burg zum Jagdschloss

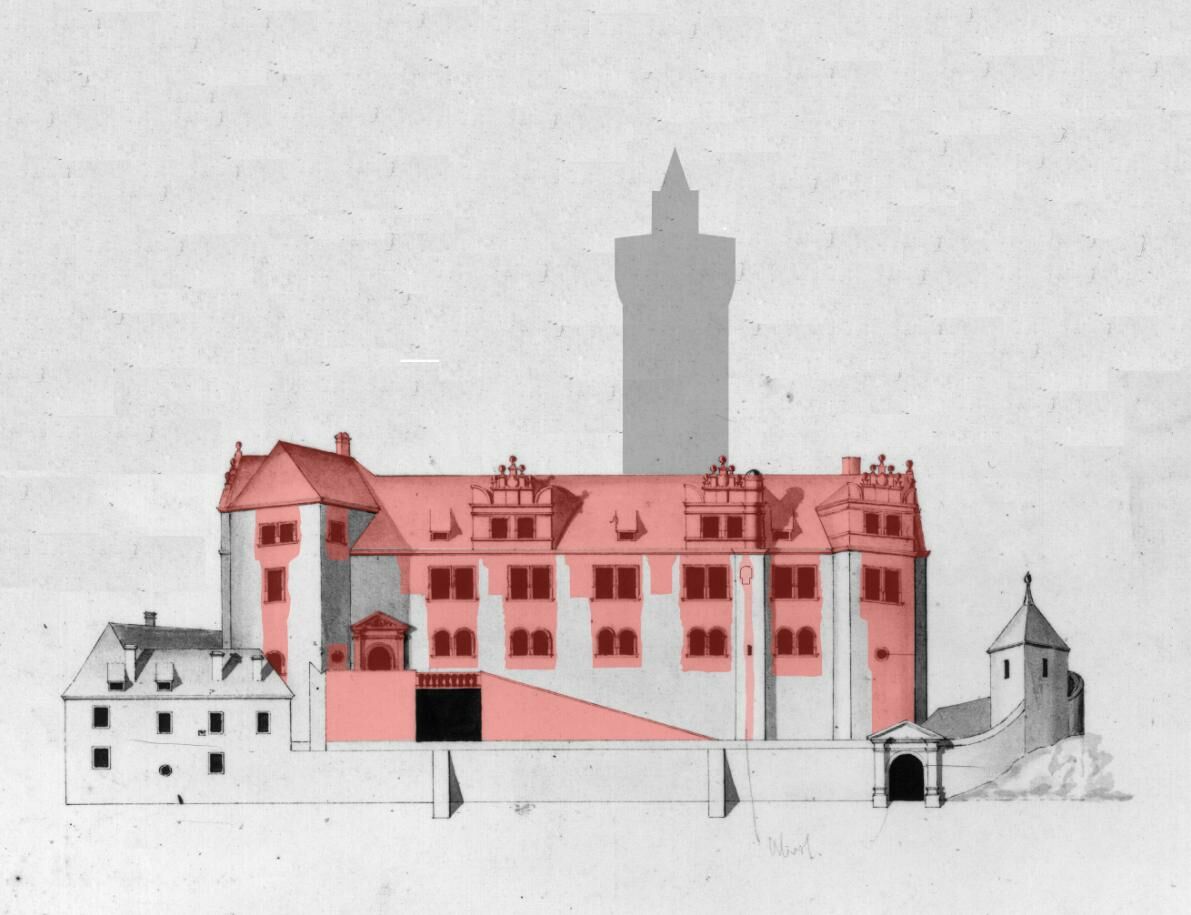

Von 1543 bis 1546 ließ Herzog Moritz die mittelalterliche Burg zu einem stattlichen Jagdschloss umbauen.

Der Radeberger Amtmann Hans von Dehn-Rothfelser übernahm die Leitung der Arbeiten. Der Baumeister stammte aus der Dresdner Architektenschule um Hans Schickedanz.

Die Hauptburg erhielt eine einheitliche Fassadengestaltung mit Doppelfenstern, ein Dach mit markanten Zwerchhäusern sowie eine Vorburg mit Rentnerei, Unterkünften, Wirtschaftsgebäuden und Stallungen. Das reich geschmückte Hauptportal auf der Südseite konnte über eine Reitertreppe erreicht werden. Im Inneren des Schlosses entstanden repräsentative Raumfluchten mit Sandsteinportalen, Gewölben und bemalten Holzbalkendecken.

Nur wenige Jahre später erfolgte, einhergehend mit der veränderten Nutzung verschiedener Räume, eine erneute Umgestaltung der herrschaftlichen Wohn- und Schlafgemächer.

1590 befand sich Schloss Klippenstein auf dem Höhepunkt seiner Entfaltung. Stallungen auf der gegenüberliegenden Röderseite beherbergten zu dieser Zeit 120 Hunde für die kurfürstliche Jagd.

1507

Stadtwappen von Radeberg

Herzog Georg der Bärtige stellt Radeberg einen Wappenbrief über das bis heute gültige Stadtwappen aus.

1517

Thesenanschlag Martin Luthers

Sachsen wird Mutterland der Reformation

1530

Augsburger Konfession

Erste Zusammenfassung der evangelischen Glaubensartikel

1539

Das albertinische Sachsen wird evangelisch.

1541

Moritz (Herzog 1541-47, Kurfürst 1547-53) wird Nachfolger von Heinrich dem Frommen.

1543

Ausbau zum Jagdschloss

Herzog Moritz lässt die Burg zum Jagdschloss Klippenstein ausbauen. Damit wird dieser strategisch wichtige Ort auch militärisch abgesichert.

Weitere Schlossbauten entstehen in Moritzburg und Tharandt.

1546

Abschluss des Umbaus zum Jagdschloss

Es entsteht eine repräsentative Dreiflügelanlage mit charakteristischen Renaissancegiebeln und Zwerchhäusern. Die Baukosten belaufen sich auf 3240 Meißner Gulden, 17 Groschen, 3 Pfennige.

Die Reitertreppe mit niedrigen, sehr tiefen Stufen führt vom unteren Schlosshof zur höher gelegenen Hauptburg und ermöglicht das Reiten bis in den oberen Hof. Ein repräsentatives Sandsteinportal ziert den Eingang.

In der "Vorburg" befinden sich ein Stall für 25 Pferde, Unterkünfte und der Getreidespeicher. Mit seinem Erscheinungsbild, besonders durch die neuen Baudetails des Umbaus von 1543-46, ist das Radeberger Schloss bau- und kunsthistorisch ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Georgenbau und dem Moritzbau des Dresdner Schlosses.

1550

Agnes von Hessen erhält das Amt Radeberg als Leibgedinge

Einkünfte für Witwen

1551

Auf Befehl von Kurfürst Moritz wird das Erb-Buch des Amtes Radeberg erstellt.

Es werden sämtliche Einkommen und Rechte von den Amtsdörfern bis hinab zu allen 422 „besessenen Mannen“ dokumentiert.

1554

Kurfürst »Vater« August weilt auf Schloss Klippenstein.

1590

1600 bis 1772 – Das kurfürstliche Jagdschloss Klippenstein

Moderne, für Jagden und opulente Festlichkeiten besser geeignete Schlossbauten in der Umgebung führten zu einem Prestigeverlust Radebergs und zum Rückzug der höfischen Gesellschaft.

Mit der Abtretung der Oberlausitz an Sachsen im Jahre 1635 verlor Klippenstein seine Bedeutung als Grenzfestung zur böhmischen Oberlausitz.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg diente das Schloss nur noch als wettinisches Verwaltungszentrum. An aufwändige Ausbauten war nicht mehr zu denken, über mehrere Jahrzehnte erfolgten lediglich die notwendigsten Unterhaltsarbeiten.

1772 befand sich Schloss Klippenstein in einem beklagenswerten Zustand. Undichte Dächer und angefaulte oder gar eingestürzte Balkendecken prägten das Bild. Notgedrungen mussten die Dachstuben geräumt und Nutzräume innerhalb des Schlosses verlegt werden. Trotz andauernder Reparaturen ließ sich der fortschreitende Verfall nicht aufhalten.

1618

Beginn des Dreißigjährigen Krieges

1627

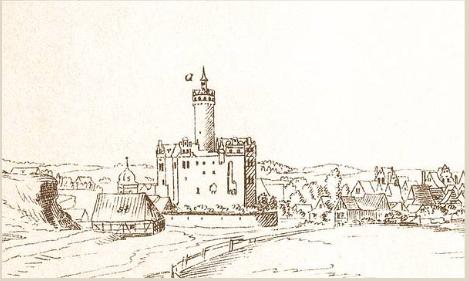

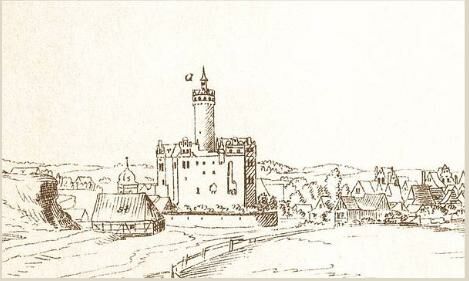

Die älteste erhaltene Ansicht

Oberlandbaumeister Wilhelm Dilich zeichnete 1627 im Auftrag des Kurfürsten die älteste erhaltene Ansicht des Schlosses Klippenstein und der Stadt Radeberg

1632

Schutz des Schlosses

In den Wirren des Krieges entsendet Kurfürst Johann Georg "etzliche Mußquetire zur bewachung dero Schloßes Radebergk" wegen der "herumstreifenden Croaten".

1641 / 42

Instandsetzung des Schlosses

Nachdem das Schloss im Dreißigjährigen Krieg "von Völkern sehr verderblich ruinirt" wird, beginnt jetzt die Sanierung des Schlosses.

1648

Ende des Dreißigjährigen Krieges

1715

Abbruch des Bergfrieds

Das Schloss hat seine repräsentative Bedeutung für den kurfürstlichen Hof verloren. August der Starke befiehlt den Abbruch des Bergfrieds wegen Baufälligkeit. Die Steine werden zum Wiederaufbau des Rathauses und der Schule nach dem Stadtbrand verwendet.

1757

Geburt des Dichters Langbein

Der Dichter August Friedrich Ernst Langbein wird am 6. September 1757 im Schloss geboren. Sein Vater, Ernst Ludwig Langbein, war seit 1733 Amtmann in Radeberg, wie zuvor dessen Vater Johann Balthasar Langbein von 1733 bis 1753.

1772 bis 1856 – Schloss Klippenstein als Verwaltungssitz

Zwischen 1772 und 1776 erfolgte ein weiterer Umbau der Schlossanlage. Die marode Dachkonstruktion wurde erneuert, der Nordflügel bis zur Stelle des 1715 abgerissenen Wohnturms erweitert, die hölzernen Lauben im Hof durch massiv gemauerte Umgänge ersetzt. Man vereinheitlichte die Bodenniveaus in den Obergeschossen und stattete die Räume mit doppelflügeligen Türen, schlichten Stuckdecken sowie neuen Kachelöfen aus. Hinzu kamen Toilettenerker in den Fluren. Die alte Umfassungsmauer im Nordosten erhielt eine Stützwand aus Sandsteinquadern.

Um 1788 gehörten zur Radeberger Verwaltung das Justizamt für die Gerichtssachen und ein Rentenamt für die Amtsgeschäfte. Mit der Agrarreform von 1831 verlor das Amt allerdings einen wesentlichen Teil seiner Befugnisse.

Im Laufe der Befreiungskriege gegen das napoleonische Frankreich traf der russische Zar Alexander I. am 23. März 1813 zwischen zwei Schlachten seinen General Ludwig Adolph Peter Graf zu Sayn-Wittgenstein auf Schloss Klippenstein zu einer Unterredung.

1772

Großer Umbau der Hauptburg

Die Hauptburg erhält im Wesentlichen ihre heutige Gestalt. Das Schloss wird hauptsächlich als Verwaltungsgebäude der Amtsverwaltung mit dem Rentenamt und dem Justizamt genutzt.

1806

Sachsen wird Königreich.

1813

Völkerschlacht bei Leipzig

Der russische Zar Alexander I. trifft sich im Schloss mit seinem General.

1815

Wiener Kongress

Zwei Drittel des kursächsischen Territoriums und die knappe Hälfte der Bevölkerung müssen an das Königreich Preußen abgetreten werden.

1831

Königreich Sachsen wird konstitutionelle Monarchie.

1840

Das Amtsburglehn kommt zur Stadt Radeberg.

1849

Maiaufstand in Dresden

1856 bis 1945 – Schloss Klippenstein als Amtsgericht

Mit der Verstaatlichung der Justiz 1856 wurden alle Gerichtsrechte in den Ämtern zusammengeführt und diese in der Folge zu Gerichtsämtern umgewandelt. Ihnen oblagen neben der juristischen Hoheit Überbleibsel früherer Verwaltungsaufgaben. Erst nach der endgültigen Trennung von Justiz und Verwaltung ab 1879 waren die Befugnisse der lokalen Gerichtsämter als Amtsgerichte auf rein juristische Aufgaben beschränkt.

Zwischen 1856 und 1945 wurden die Räume im Schloss vor allem als Büros und Amtsstuben genutzt. Die Ausstattung orientierte sich in erster Linie an den Bedürfnissen der Beamten. Die ehemals offenen Kolonnaden im oberen Hof wurden geschlossen. In der Vorburg wurden mehrere Gefängniszellen installiert, davor ein von hohen Mauern umgebener Gefängnishof gebaut.

Auch im Umfeld der Burg kam es zu Veränderungen. Neben der mehrstufigen Verkleinerung des Schlossteiches verschwanden in den 1930er Jahren die im 17. Jh. errichteten Wirtschaftsgebäude unterhalb der Freitreppe.

1856

Bildung des Gerichtsamtes im Schloss mit Justiz- und Verwaltungshoheit

1858

Umbau von Räumen im Südflügel für das Gerichtsamt

1867

Sachsen tritt dem Norddeutschen Bund bei.

1871

Gründung des Deutschen Kaiserreiches

1874

Verwaltungsreform

Trennung von Justiz und Verwaltung

Gerichtsamt Radeberg wird untere Justizbehörde

Das Gerichtsamt ist auf rein juristische Aufgaben beschränkt.

1879

Neuordnung der Gerichtsverfassung Sachsens

Das Gerichtsamt wird Amtsgericht.

In beiden Etagen der Vorburg werden Gefängniszellen eingerichtet. Außerdem entsteht ein von hohen Mauern umgebener Gefangenenhof hinter der Vorburg.

1880

Verkleinerung des Schlossteichs

Für den Neubau der Langbeinstraße wird ein großer Teil des Schlossteiches zugeschüttet.

1900

Die steigenden Anforderungen an das auf Schloss Klippenstein ansässige Amtsgericht haben entscheidende Modernisierungsmaßnahmen zur Folge, deren Umsetzung mit wenig Rücksicht auf die historische Bausubstanz erfolgt. Das Schloss erhält Elektrizitäts- und Wasseranschlüsse sowie im Jahr 1934 eine Heizungsanlage.

1904

Tod König Georgs, Nachfolger wird Friedrich August III.

1914-18

Erster Weltkrieg

1918

Gründung der Weimarer Republik

1933

Machtergreifung der NSDAP

1934

Einbau einer Zentralheizung im Schloss

1939-45

Zweiter Weltkrieg

1945 bis 1989 – Schloss Klippenstein wird sozialistisch

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Besetzung Radebergs durch die Rote Armee änderte sich ab 1945 die Nutzung des Schlosses. In der Vorburg wurden Flüchtlingsfamilien einquartiert, die Hauptburg beherbergte eine Zollstelle für Postsendungen.

Nach der Auflösung des Amtsgerichts durch die Verwaltungsreform 1952 übernahm die Stadt Radeberg die Hoheit über Schloss Klippenstein. Am 20. Dezember 1953 öffnete das Heimatmuseum seine Pforten. Im oberen Stockwerk der Hauptburg entstanden ein Jugendclub der Freien Deutschen Jugend und ein Kindergarten. Letzterer musste sein Domizil einmal im Jahr für das Wehrkreiskommando räumen. Über Jahrzehnte prägte die Radeberger Ortsgruppe des Kulturbundes der DDR das kulturelle Leben im Schloss.

Wegen des baulich katastrophalen Zustandes wurden die Wohnungen in der Vorburg nach und nach gesperrt. 1985 stürzte die Reitertreppe auf der Südseite des Schlosses ein und verschüttete den unteren Hof. In den Folgejahren nahm der Verfall der Anlage dramatische Ausmaße an.

1945

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Radeberg wird durch die Rote Armee besetzt.

Das Amtsgericht zu Radeberg arbeitet zunächst im Schloss weiter.

Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten werden im Schloss einquartiert.

1949

Gründung der DDR

1952

Sozialistische Verwaltungsreform

Auflösung des Amtsgerichte Radeberg

Nach der Auflösung des Amtsgerichts im Zuge der Verwaltungsreform wird Schloss Klippenstein der Stadt übergeben. In den folgenden Jahren nutzen die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die Funker der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) sowie ein Kindergarten die Räumlichkeiten.

1953

Gründung des Heimatmuseums

Am 20. Dezember 1953 wird das Heimatmuseum Radeberg mit zunächst vier Räumen im Foyer und im Bereich der Hofestube eröffnet.

Rudolf Limpach leitet das Museum von 1953 bis 1991. Zeitweise hat das Heimatmuseum 16 Ausstellungsräume.

Aufgrund der maroden Bausubstanz mussten in den 1970er Jahren die geologische und mineralogische Abteilung in der Vorburg wieder geschlossen werden.

1985

Einsturz der Fürstentreppe

Auf sieben Meter Länge stürzt die Fürstentreppe ein. Der Schuttkegel zerstört den unteren Hof.

1989

Friedliche Revolution

Bausubstanz

Der bauliche Zustand des Schlosses hat sich rapide verschlechtert.

Seit 1990 – Schloss Klippenstein im Aufbruch

Mit der politischen Wende 1989 stellte sich die Frage nach der Zukunft des Schlosses Klippenstein. Nach der Auflösung des Jugendklubs verblieben in der Hauptburg lediglich das Museum und eine Wohnung. Die gesamte Anlage befand sich in einem extrem gefährdeten Zustand. Alle Dächer waren desolat, das Abwasser floss in die Röder, Fäkalien in den Schlossgarten.

Mit dem Ziel, das Schloss vor dem endgültigen Verfall zu retten, gründeten engagierte Bürger das Kuratorium Schloss Klippenstein. Der neue Stadtrat bekannte sich zu Museum und Schloss. 1990 fanden erste Maßnahmen zu deren Erhaltung statt. Seit 1993 ist Klippenstein im Besitz der Stadt Radeberg. Im selbem Jahr gründete sich der Verein Schloss Klippenstein e. V. Dieser initiierte die erfolgreiche Aktion „Rettet den Eulenturm“ und förderte u.a. die Restaurierung des Renaissance-Portals.

Das Museum Schloss Klippenstein ist heute kultureller Mittelpunkt der Stadt Radeberg.

1990

Gründung des Kuratoriums Schloss Klippenstein

Nach der friedlichen Revolution gründen Radeberger Bürger das Kuratorium Schloss Klippenstein zur Rettung des historischen Schlosskomplexes.

1993

Die Stadt Radeberg wird Eigentümer des Schlosses.

Beginn der umfangreichen, stufenweisen Sanierung der Schlossanlage und Gründung des Vereins Schloss Klippenstein e.V.

1996

„5 für 25 – Rettet den Eulenturm“

Mit der Aktion des Schlossvereins werden Spenden für das Baudenkmal gesammelt.

2005-2007

Sanierung des Südflügels

Die denkmalgerechte Sanierung des Südflügels der Hauptburg wird erfolgreich durchgeführt.

2008

Neue Dauerausstellung

Am 6. März wird die neue Dauerausstellung zur Schloss- und Stadtgeschichte im Südflügel eingeweiht.

2012

Die Schauwerkstatt

Die Schauwerkstatt - Historische Böttcherei wird in der Rentnerei eröffnet.

2015

Industriegeschichte Radeberg

Die neue Dauerausstellung zur Industriegeschichte Radebergs wird im Nordflügel eröffnet.

2019

Inklusionsmaßnahme

Der neue behindertengerechte Aufzug wird eingeweiht.

2020

Schlossgarten

Der Schlossgarten ist saniert und lädt nach langer Zeit die Radeberger Bevölkerung zum Verweilen und Entspannen ein.

JETZT

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !